我是廣告 請繼續往下閱讀

過去寫詩是文人活動,杜甫卻曾幫自己的僕人寫詩,他在詩中提到酸菜、豆瓣醬,也曾寫到烏骨雞,杜甫其實是個會開玩笑、非常立體的詩人。

「現在沒什麼人想學中國古典文學,覺得無趣,還是有很有意思的中國文學,但有些當權者只想要儒家觀念。」課本寫的全是儒家思想,但中國文學不會只有儒家。

教育像是濾鏡,濾鏡底下只有扁平化的詩人,傳統教育告訴學生應該用什麼方式看待詩人,「但我沒有受過這樣的教育,也許可以看到得更多。」是一種旁觀者清的姿態。

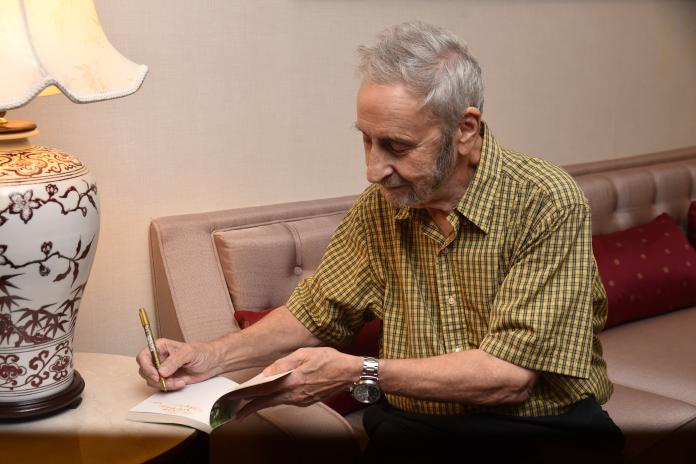

▲ 宇文所安表示,三十年前台灣保存了中國傳統文化,但近日逛書店,發現中國文學的相關書籍變得很少了、大家不太關注,但台灣的年輕人很有想法,對台灣而言仍是優勢。(圖/記者林柏年攝)

▲ 宇文所安表示,三十年前台灣保存了中國傳統文化,但近日逛書店,發現中國文學的相關書籍變得很少了、大家不太關注,但台灣的年輕人很有想法,對台灣而言仍是優勢。(圖/記者林柏年攝)也許是看得太遠、太深,中研院院士王德威和宇文所安在哈佛大學同事多年,他形容宇文所安有種敏銳的感悟、一種靈犀,「明知道有時代跟東西文化的隔閡但他就是能夠跨越,我也說不上來,但我同樣做文學也只能佩服。」王德威表示,文學需要審美向度,宇文所安正是一位有詩人氣質的學者,用西方式的感性角度討論中國文學,加上見人所未見,也是一種難得的天賦。

要論天賦,宇文所安不曾缺乏,二十來歲當上耶魯大學教授,在當代足夠讓人稱羨,外界稱他是人文學科裡難得的天才,他說父親曾經告誡他:「天份很廉價(cheap)。」

「有天份的人很多,所以天份並不值錢。但那些有天賦並且努力讓它展現的人其實很少,這才是真正重要的事,而非擁有多少天份。」

比起學術天才這種美譽,宇文所安認為自己是工匠,「米開朗基羅在雕刻時看著一塊石頭,想著裡面有什麼、我該如何讓它展現,這和我看待詩與散文很像,我想解析出裡頭到底要告訴我什麼寓意。」

他又自比像考古學家,散落一地的古代遺緒受到塗抹與污損,只是看不出原貌的斷片,也像乘載過多解釋的文學作品,但只要慢慢地擦拭、拼湊,總會散發出屬於那個時代的光輝。

若要問漢學真為人生帶來了什麼,宇文所安表示,很多人認為他是西方學者、受西方價值影響,但人看待世界的觀點取決於讀了什麼、身處在何種環境,「我不能說我是個西方學者,也不確定是不是東方學者。因此,我們總是在改變,我們不是被困在某個思維裡。我們能獲得的,就是用不一樣的價值觀去看待這個世界。」

▲宇文所安表情豐富非常具有幽默感,又有洞察世事的敏銳。(圖/記者林柏年攝)

▲宇文所安表情豐富非常具有幽默感,又有洞察世事的敏銳。(圖/記者林柏年攝)話說,宇文所安今年四月於哈佛大學退休,百位東西方學者匯集於一堂,祝賀這位學者的人生歷程邁入下個階段。這是他退休後首次訪台,最近他跟助理一同逛書店,說三十年前台灣保存了中國傳統文化,這幾年卻發現書店架上關於中國文學的書籍似乎變少了。而他對台北的概念仍是那幾間大學,台大與台師大,出了學術圈,問他是否自己搭車出去玩,他顯得有些茫然。

王德威笑說,宇文所安今年退休但其實無時無刻都在做研究、是將生活跟學術結合,但說到底,他又不是那種閉塞、高不可攀的學究,校園裡的宇文所安時常抽著菸斗,幽默又平易近人,採訪拍照時他則主動拉開貴賓室的窗簾,想坐進葫蘆型的窗櫺裡。

這麼多年怎麼於生活中找尋靈感,他笑著說,「這是一個需要靈感才能回答的問題,我不知道,你沒辦法控制,他自己會來找你。」當年翻譯杜甫詩也需要靈感,靈光乍現就當作是上帝的餽贈,若要說有什麼找尋靈感的儀式,他說靈感的夥伴是煙斗,但近期他把煙斗給戒了、靈感斷了來源,「我現在很想念我的煙斗。」

他是哈佛大學講座教授、美國社會科學院院士,現在又多了個唐獎得主頭銜,寫散文、做翻譯與研究,幽默與認真並存,問他想以什麼身份被後人記住,他反問,「這是不是跟王維一樣只能被記住一件事呢?」

他嘆了口氣,說最早以前其實想當詩人,後來發現自己寫的詩不怎樣,改寫散文大家卻覺得不錯,摯愛是文學創作但也喜歡教書,「也許人不會只有一個面向吧。」他用自己的研究角度看待人生,想像那些和他在案頭前相處了大半輩子的文學家,以更多變的樣貌讓後人認識。