我是廣告 請繼續往下閱讀

根據先前傑尼斯事務所委託第三方進行調查的結果,顯示至少有上百名小傑尼斯在未成年時期,受到前社長強尼的性侵。調查結果也顯示,「極度偏差的性嗜好」以及「媒體長年的隱忍」是讓這些受害持續的元兇。媒體長年對此知情不報,甚至選擇包庇加害者等,無疑是對有權力者的讓步。

事實上,早在1999年當時,週刊文春就已經對強尼喜多川性侵未成年少年等進行報導,不過隨後遭到事務所強力否認,甚至給予法律相關威脅。就算有其他週刊等想要跟進報導,也被以抽掉所有廣告跟藝人封面等威脅,讓這件事件不了了之。最後雖然鬧上法庭,2004年最後判決時也幾乎沒有報導,當時強尼自然否認到底。

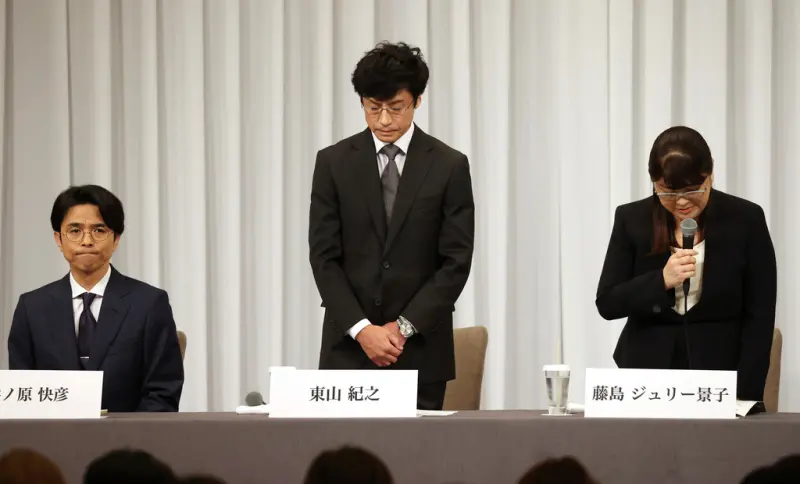

BBC報導讓性侵問題全球化

一直到判決出爐近20年的今年3月,剛事件才在英國BBC記者報導下,陸陸續續開始有前小傑尼斯成員出來坦承遭到性侵,有的甚至2年就多達200多次。不少前小傑尼斯受害者出來組成自救會,其他外媒也開始關注此事報導,最後社長藤島茱莉景子才先以影片道歉,最後決定親自出來開記者會,並當眾請辭。

由於這也是藤島生平第一次開記者會,甚至是親自露面,吸引不少記者前往會場。其中更有不少記者相當亢奮,發言認為傑尼斯的所做作為已經是日本的恥辱,因為過去自己的前輩們長年遭到傑尼斯高層施壓,如今傑尼斯真的承認,也等於是間接印證他們公司也算是幫兇,沒有善盡媒體報導責任。

其中,被認為長年對媒體施壓的高層,正是副社長白波瀨傑。1972年進入傑尼斯事務所的白波瀨,從1985年擔任宣傳部長後,長年受到公司器重,擁有相當大的權力。從1999年強尼性侵被週刊報導以來,白波瀨始終被認為是施壓元凶,其中也包括不准其他男子偶像跟傑尼斯旗下藝人同台等,有許多反商業行為惡行。在這波效應下,白波瀨也辭去副社長職務,並退出領導決策圈。

然而記者會上,白波瀨居然選擇缺席。當被媒體問到為何白波瀨沒有現身記者會時,委任律師僅簡單說明「該起事件由社長藤島負起全責,因此不出席」。然而,這也引起在場許多媒體高聲回應,認為長年對各媒體高層施壓,白波瀨難辭其咎,此事居然選擇低調不公開接受提問,還是有隱匿部分事實之嫌。

媒體施壓「絕不再有」

最終,新社長東山紀之也對媒體保證稱「我保證以後相關(施壓)事件不會再發生」,間接承認以前媒體確實有遭到施壓。其實,這場記者會最後開到4小時10分鐘,中間完全沒有間斷,以傑尼斯事務所來說絕對是史上絕無僅有,未來可能也不再發生。承認已故社長的過錯很需勇氣,縱使他們非當事人,但對他們來說確實很殘酷。

回顧這長達50年的性侵未成年少年黑幕,其實也可以看出日本企業長年的隱忍文化。對於外國人而言,這也是最難理解的日本文化一部分。或許這也是東亞文化的縮影,長年不能壞了皇城內的和氣,對一些過錯睜一隻眼閉一隻眼,讓許多慣犯始終對此僥倖。傑尼斯前社長的性侵事件,也是長年恃強凌弱,看準年輕人不敢反抗的文化表現。

只是在進入2020年代,當所有資訊都必須公開透明後,過往許多見不得光的黑暗面,也會逐漸攤在陽光下受檢驗。就如同當年美國艦長培里「黑船來航」,才打破當年江戶時代的鎖國局面般,傑尼斯事務所終究在BBC報導,成為世界性的醜聞之後,才不得不道歉。各家電視台與報紙也發表聲明,稱以後絕對不會姑息人權遭侵害的行為。

無論是150年前還是現在,日本終究還是那個沒有外在壓力下,才不得不面對的國家。傑尼斯事務所若要挽回商譽,除了善盡賠償責任外,必要時配合警察協助調查、重新調查受害者小傑尼斯的人數、甚至思考改公司名等,都會是選項。這或許也是日本演藝圈此時此刻,重新思考環境整頓的契機。

●作者:鄭仲嵐/駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院,過去任職台灣的電視臺,現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。

●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄至opinion@nownews.com