我是廣告 請繼續往下閱讀

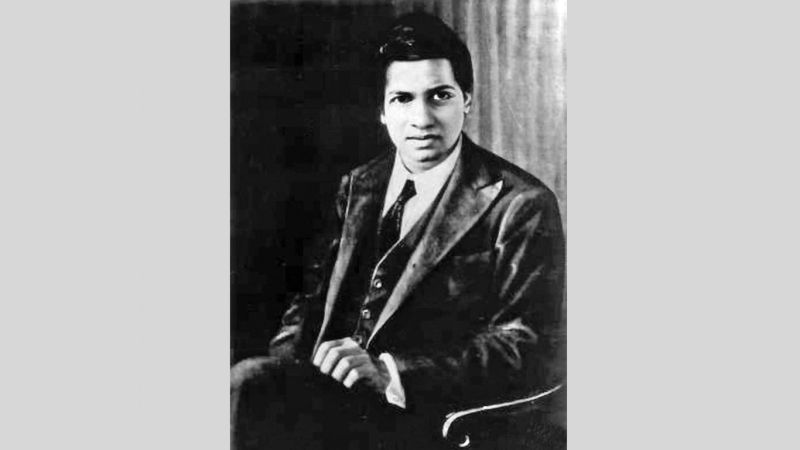

1898年,年僅十歲的拉馬努金就讀一所英屬印度政府小學,開始從最基本的認識數字、排序、基礎運算開始學起,有一次當學校老師提到「零」這個數字的概念時,解釋「零除以任何數,所得結果皆為零」,當時拉馬努金立刻詢問講台上的老師,「那麼零被零除是否也等於零呢?」,數字與數字間奇妙又有規律的性質已經勾起了他的興趣;國中時期,兩名借助家裡的政府大學生們也開始指導拉馬努金關於數學的問題,很快地這兩名大學生就發現,眼前這名小孩對於數學的理解與解題能力已經超越了他們。

拉馬努金進入高中後,某次在學校圖書館中借到了英國數學家G‧S‧卡爾(George Shoobridge Carr)的《純粹及應用數學的基本成果概要》(A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics),裡頭對於代數、三角函數、幾何學、微積分等公式定理有著將近6千則的條列,儘管對其他同學-甚至是學校老師來說,這無疑是本「有字天書」,但拉馬努金卻在書中沒有提供任何證明與解析的情況下,透過自己「直覺式」的邏輯思考推算,最後用自己的方式將所有的公式都證明了一遍,這也造就了他特殊的解題技巧,不喜歡仰賴「證明」,而是以直覺導出公式,算出連前人都難以理解的論證,將數學的奧秘呈現眾人面前。

由於出生在虔誠的婆羅門家族,拉馬努金一畢業就娶了妻子必須養家餬口,平時除了擔任會計事務所抄寫員,領取年薪20英鎊的微薄薪資外,幾乎沒有任何進帳。所幸在印度數學學會的創始人艾亞爾(R. Aiyar)和拉奧(R. Rao)的幫助下,他能按時領取一些補助過日,拉奧也願意替他爭取研究津貼,在這樣辛苦的研究條件下,他仍然多次在《印度數學會雜誌》(Journal of the Indian Mathematical Society)發表論文,而逐漸在印度學術界展露頭角的他,在其他印度學者的引薦下決定寄給英國劍橋大學(University of Cambridge)幾名著名數學家關於他對數學的看法與公式理解的信件。

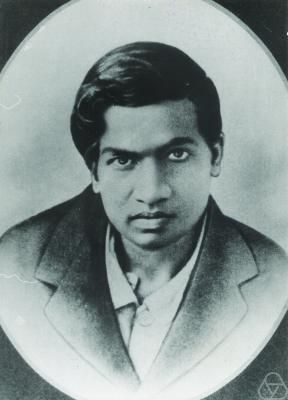

1913年的印度只不過是英國眾多殖民地之一,而這些著名的數學家們幾乎時不時就會收到自薦信,拉馬努金這一長串複雜的定理信分別寄給三個劍橋的學術界人士:貝克(H. F. Baker)、霍布森(E. W. Hobson)和哈代(G. H. Hardy),其中只有一個數學家卻揀起這封蓋有印度郵戳、破破爛爛的信件,並發現拉馬努金在定理中所展現的天賦,他就是英國劍橋大學著名數學家、三一學院的院士哈代。

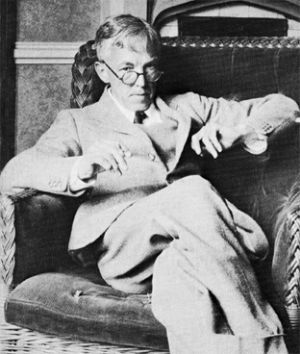

這封長達11頁的來信除了拉馬努金用蹩腳的英文進行自我介紹以外,真正吸引哈代注意的是那滿滿的120條公式,這些不知從何導來的句子對於做事嚴謹、一向追求證明的哈代宛如在一貫的數學叢林景色中開出外星的奇異花朵,這麼一個負責記帳工作、聲稱自己沒上過大學,只靠著閒暇時間自學並推斷出了一些定理的印度青年,卻寫出連當時已經被公認為英國數學界領頭羊哈代都一時無法理解的公式,這讓拆信的他驚喜不已,更與另一名英國傑出的數學家李特爾伍德(John Edensor Littlewood)徹夜研讀這封信的結果,這才明白自己見證了一個不世天才的誕生,哈代甚至興沖沖地向羅素(Bertrand Russell)炫耀自己發現了「第二個牛頓」,同時以自己享譽學界的聲量擔保,要拉馬努金立刻到劍橋進行研究,並為他申請了豐厚的獎學金。

1914年,拉馬努金從印度來到三一學院,由於過去「野路子」式從沒接受過正統數學教育,加上或多或少的種族歧視,一開始拉馬努金在學術界不怎麼受歡迎,但是他的伯樂哈代,確是個典型的英國紳士,思維邏輯嚴謹慎密,也手把手教學、從旁協助帶領拉馬努金,並與李特爾伍德安排拉馬努金在劍橋進修相關知識課程,在1914年到1918年這五年時間內,拉馬努金就在英、法、德的數學期刊上發表了21篇論文,其中1915年獨立發表了39篇論文,1916年拿到博士學位,還有5篇高質量的論文是和英國當代最傑出的數學家、導師哈代聯名冠上作者頭銜的。

然而天妒英才的事似乎在歷史長河中無法避免,在拉努瑪金燃燒生命進行研究時,按照婆羅門傳統維持吃素、又經常投身解題的他,因為從小染上天花身子不好,遠赴重洋到了英國卻染上肺結核,在劍橋的最後一年幾乎都躺在療養院內算數學,當時的英國正值第一次世界大戰,蔬菜短缺導致營養不良、長年不適應當地天氣,加上戰爭期間思鄉,導致他拖著嚴重肺結核和極度缺乏維生素的身子,在1919年決定返回印度,而回到印度後短短不到一年,拉馬努金就這麼病倒離世,得年33歲。

當拉姆努金逝世的消息傳回英國後,傷心欲絕的哈代曾公開哀悼表示,要不是受到正規教育過晚,否則拉姆努金的成就或許可以和德國的高斯(Gauss)與瑞士的歐拉(Euler)相比擬。本身就是英國偉大數學家的哈代更對外表示,自己一生對數學領域最大的貢獻就是發掘了拉馬努金,「我們是在學習數學,而拉馬努金則是發現並創造了數學」;身兼良師益友的哈代形容自己與拉馬努金的邂逅是「他生命中最浪漫的一件事」,對於拉馬努金的病逝更留下這麼一段話「伽俐略死於21歲,阿貝爾死於27歲,拉馬努金死於33歲,黎曼死於40歲…我不曉得歷史上還有哪位頂尖數學家在50歲以後還能做出重大貢獻的。」

拉馬努金臥在病榻時,留下一本記錄公式的筆記本,在他死後50多年一直都不知下落,直到1976年,美國賓州大學教授安德魯斯(G. Andrews)造訪三一學院圖書館後,才發現這本寫滿了600多個沒有證明過程的公式,這些筆記本中的結果激發了大量後世研究他的學者撰寫論文,例如比利時數學家德利涅(Pierre Deligne)就在1973年證明了拉馬努金1916年提出的一個猜想,並因此獲得了1978年的菲爾茲獎;數學界甚至有個高品質的學術期刊,就叫做拉馬努金期刊,刊登與拉馬努金的研究有關的論文,英年早逝的拉馬努金對日後數學界的影響甚鉅,恐怕不是當時的他所能猜想到的。

2012年,印度前總理曼莫漢·辛格(Manmohan Singh)為了紀念這名印度歷史上最偉大的數學家,因此宣布12月22日為「國家數學日」(National Mathematics Day),同一年的印度郵票也以他的畫像為主視覺,從那年開始印度每年都會慶祝國家數學日,全國各地的學校和大學也會舉辦許多教育活動或競賽,紀念這名印度的數學鬼才;英國導演馬修·布朗(Mattew Brown)2015年也找來飾演《貧民百萬富翁》男主角、出演《漫漫回家路》的印度裔英國男演員戴夫帕托(Dev Patel),在《天才無限家》(The Man Who Knew Infinity)這部傳記電影中飾演拉姆努金,讓後世能透過電影走進當時拉姆努金的經歷。