免疫檢查點抑制劑是當今癌症治療的重要突破,但少數患者在治療過程中,可能出現嚴重的皮膚免疫不良反應,甚至導致死亡,而林口長庚醫院團隊最新研究發現,引發這類不良反應與「CXCL10」趨化因子過度表達有關,未來有望透過調節此路徑,降低治療風險,同時保住抗腫瘤效果。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示,免疫檢查點抑制劑的原理是喚醒免疫系統對抗癌細胞,目前台灣核准使用的藥物共有6種,然而部分患者在使用過程中會出現免疫不良反應,尤其是皮膚副作用最為常見,約3~5成病人出現不同程度的搔癢或紅疹。

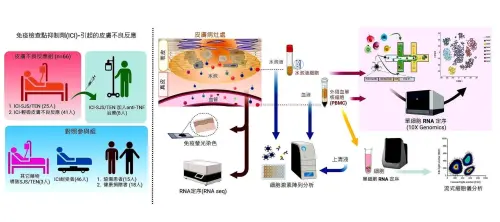

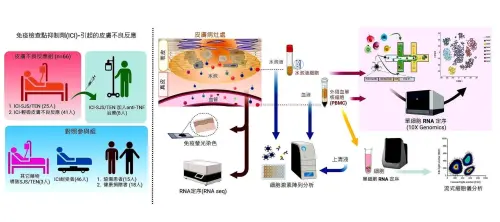

▲林口長庚藥物過敏研究團隊找到免疫療法造成嚴重皮膚不良反應的關鍵因子「CXCL10」。(圖/長庚醫院提供)

鐘文宏指出,為進一步了解免疫不良反應,研究團隊透過單細胞RNA定序、T細胞受體分析等技術,發現嚴重皮膚反應與CXCL10趨化因子的異常表現有關,該因子會吸引大量CD8+毒殺性T細胞集中至發炎部位,導致皮膚細胞受損。相關結果已於2024年12月發表於國際知名期刊《Nature Communications》。

此外,林口長庚醫院皮膚科藥物過敏中心主任陳俊賓說,研究團隊也發現,若使用抗腫瘤壞死因子(TNF拮抗劑)取代傳統類固醇,來治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重藥物過敏反應,可顯著縮短皮膚復原時間,並減少復發風險,證實TNF信號通路在調控免疫反應中扮演重要角色。此策略未來可望作為替代療法,改善傳統類固醇可能抑制抗癌免疫的副作用,兼顧療效與安全。

陳俊賓指出,使用免疫檢查點抑制劑出現嚴重皮膚破損反應的發生率雖不高,約每百萬人1~7人,但林口長庚每年仍有10~20例,患者與醫療人員務必提高警覺,出現疑似症狀時,應立即由專科團隊介入評估、處置。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鐘文宏指出,為進一步了解免疫不良反應,研究團隊透過單細胞RNA定序、T細胞受體分析等技術,發現嚴重皮膚反應與CXCL10趨化因子的異常表現有關,該因子會吸引大量CD8+毒殺性T細胞集中至發炎部位,導致皮膚細胞受損。相關結果已於2024年12月發表於國際知名期刊《Nature Communications》。

此外,林口長庚醫院皮膚科藥物過敏中心主任陳俊賓說,研究團隊也發現,若使用抗腫瘤壞死因子(TNF拮抗劑)取代傳統類固醇,來治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重藥物過敏反應,可顯著縮短皮膚復原時間,並減少復發風險,證實TNF信號通路在調控免疫反應中扮演重要角色。此策略未來可望作為替代療法,改善傳統類固醇可能抑制抗癌免疫的副作用,兼顧療效與安全。

陳俊賓指出,使用免疫檢查點抑制劑出現嚴重皮膚破損反應的發生率雖不高,約每百萬人1~7人,但林口長庚每年仍有10~20例,患者與醫療人員務必提高警覺,出現疑似症狀時,應立即由專科團隊介入評估、處置。