近期全台有感地震連發,震央如同「打地鼠」般亂竄,全台東西南北都出現小規模地震,讓不少民眾擔憂是不是有不正常的地震活動。事實上,根據中央氣象署統計資料顯示,從2023年開始,台灣各地的地震就明顯偏少,往年平均的「顯著有感地震」數量為130個,2023年僅有85個,而進入2024年,1月至2月,更只有9個「顯著有感地震」出現,中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示,地震太少或太多都「不是好事」,地震太少可能表示能量不斷在累積、醞釀一次更大的地震,在這樣的基礎下,民眾務必時刻做好防災準備,不得輕忽。

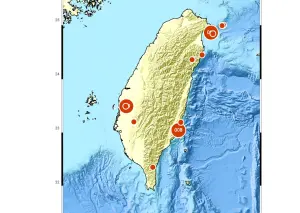

2024年2月台灣發生的地震可說像打地鼠般「東一個西一個」出現,雖然有許多小區域地震不被歸列在「顯著有感地震」中,但無論花蓮外海、龜山島附近甚至嘉南平原,在2月都有出現地震,難免令人懷疑地震又進入活躍期了嗎?對此李錫堤指出,2024年直到2月底,地震狀況是「正常偏少」,而地震發生的位置本就是隨機的,與活躍期無直接關係。

▲2024年2月台灣發生的地震「東一個西一個」出現,難免令人懷疑地震是否進入活躍期。(圖/中央氣象署提供)

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也補充,郭鎧紋強調,平時有較小規模地震發生,不會致災也有釋放能量的好處,但2022年池上地震後,台灣不僅芮氏規模6以上地震少之又少,就連較小規模的地震也銳減,直至2024年1、2月仍維持這樣的趨勢。

郭鎧紋強調,台灣平均每年地震約釋放8顆原子彈的能量,而能量釋放主要是看芮氏規模6以上的地震,2023年僅只發生1次,和歷年2至3次有明顯差異,2024年全台第一個顯著有感地震1月20日才出現,創下歷史最晚,至今(2月29日)也只有9起顯著有感地震,難免擔憂未來有較大規模地震一次爆發。

我是廣告 請繼續往下閱讀

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也補充,郭鎧紋強調,平時有較小規模地震發生,不會致災也有釋放能量的好處,但2022年池上地震後,台灣不僅芮氏規模6以上地震少之又少,就連較小規模的地震也銳減,直至2024年1、2月仍維持這樣的趨勢。

郭鎧紋強調,台灣平均每年地震約釋放8顆原子彈的能量,而能量釋放主要是看芮氏規模6以上的地震,2023年僅只發生1次,和歷年2至3次有明顯差異,2024年全台第一個顯著有感地震1月20日才出現,創下歷史最晚,至今(2月29日)也只有9起顯著有感地震,難免擔憂未來有較大規模地震一次爆發。