台灣人看電影就喜歡有場面、有刺激,使得春節看動作片成為永不退燒的選項。隨著潮流轉變,從李小龍的打鬥電影,到狄龍主演的古龍武俠片,再到成龍掛帥的動作喜劇片,台灣觀眾都曾熱情捧場。不過還是以李小龍的紀錄最驚人,他不僅曾在同一年的春節有兩部動作電影在台灣自己打自己,還曾因為號召力太可怕,使得他和美國片商合作的影片被國片商聯合抵制到非得用外片的身分進口,才不會上映戲院家數太多,讓其他片沒活路。

李小龍風潮在台灣比香港晚超過半年 春節檔自己打自己

李小龍小時候已經當過粵語片童星,留學美國之後在當地再度進入演藝圈,由於當時歐美的生態,李小龍在白人當家的環境中有志難伸,因此回到香港,在和邵氏談合作不果的情況下,轉而與當年新興的嘉禾攜手,拍了動作電影《唐山大兄》。民國60年(1971)的10月底在香港上映後,驚破票房新紀錄,當年華人影片在港能賣破150萬港幣已經很風光,《唐山大兄》賣了近320萬港幣,是超級轟動的佳績,李小龍立刻在香港影壇變成無人可及的天王巨星,馬上就再為嘉禾拍了乘勝追擊的《精武門》,票房飆到440萬港幣。

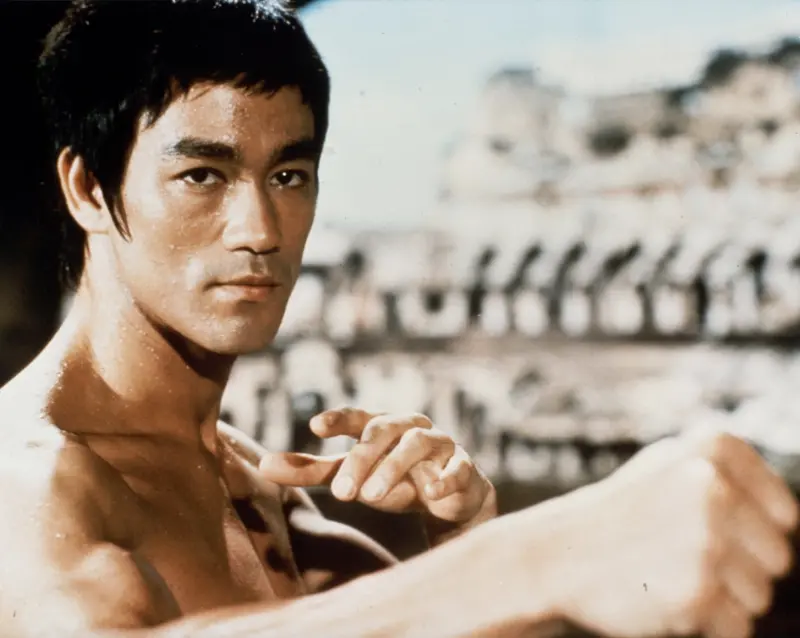

▲李小龍因《唐山大兄》在香港影壇變成超級巨星,可是這部片在台灣卻是在晚一年多的春節檔才終於上映。(圖/摘自IMDb)

《精武門》在台灣也轟動無比,打響李小龍的名號,因此他的下一部片《猛龍過江》,香港排在跨年檔期,台灣自然就是接下來的春節黃金檔上映。只不過李小龍太紅,另一家片商在此時把台灣觀眾始終沒能見到的《唐山大兄》也排出來上春節,形成「李小龍打李小龍」的大戰。

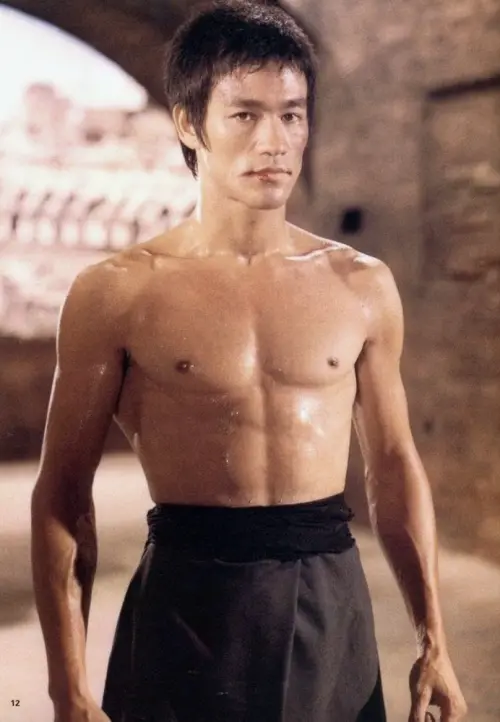

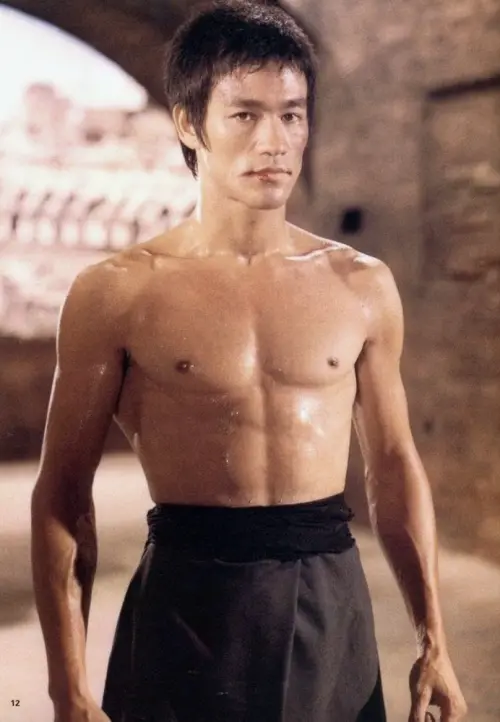

▲李小龍紅透半邊天,曾經讓片商為此鬧出抵制事件。(圖/摘自IMDb)

《龍爭虎鬥》曾有抵制風波 狄龍翻紅成為古龍大俠銀幕代言人

李小龍生前留下最後一部完整的作品《龍爭虎鬥》,票房將掀起何等狂潮,片商都心知肚明。也因此這部片雖是美國華納和香港嘉禾合作,嘉禾想以國語配音版引進台灣用國片的資格上映,其他國片商全力抵制,堅稱這是華納的電影,因為國片和外片的上映戲院家數,前者向來多過後者,後者有一定的限制,若是《龍爭虎鬥》用國片的資格引進,其他國片恐怕找不太到戲院能上映,根本甭想生存。

在抵制聲之下,嘉禾只好退讓,宣告以外片身分登台,片名也因為曾經有外片叫《龍爭虎鬥》改成了《新龍爭虎鬥》。不過戲院家數就算比其他國片少了很多,《新龍爭虎鬥》依舊是當年台灣春節檔票房冠軍,照樣大熱賣。

▲《新龍爭虎鬥》因為國片商聯手抵制,在台灣不得不以外片的資格上映,戲院家數也大縮水,卻還是春節檔最賣座的大片。(圖/摘自IMDb)

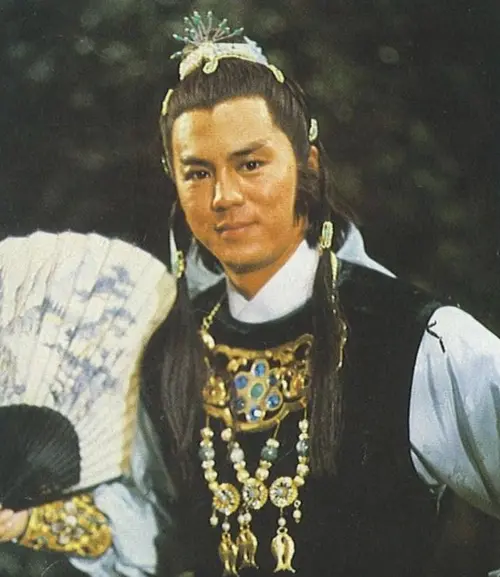

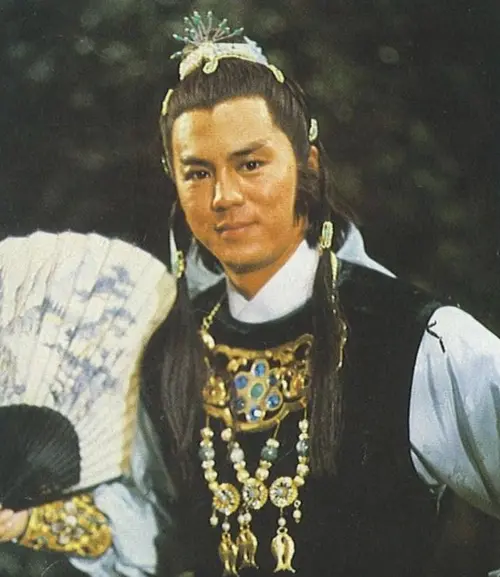

▲狄龍的古裝大俠電影也曾經是台灣春節檔一定會出現的重要片型。(圖/摘自IMDb)

這些武俠片在台灣的票房比香港還高出不少,邵氏光為了台灣的收益,不管香港觀眾是否接受,都擺明了一定繼續拍下去,因此「楚原+古龍+狄龍」鐵三角武俠片,連續好幾年登上台灣春節檔,締造另一波的賣座高潮,直到1980年代才慢慢退燒。

▲狄龍的古裝武俠片在台灣的票房比在香港還高,邵氏特別為了台灣市場持續拍下去。(圖/摘自HKMDB)

從張徹的武打片,到李小龍的打鬥片,一直到狄龍主演的古龍武俠片,大俠們常常都是正氣凜然,或是有著悲憤的冤仇要報,到最後可能也為了自己的理念而犧牲,尤其張徹的影片常都以英雄死傷殆盡作收,在充滿歡樂氣氛的春節,實在感覺太沉重。市場開始需求更新一種的銀幕英雄,成龍就此脫穎而出。

▲成龍早期以功夫喜劇崛起,片中除了要有激烈打鬥,耍寶搞笑的演出也不能少。(圖/摘自IMDb)

《師弟出馬》在台灣春節檔締造冠軍票房,使得成龍電影在接下來的20年幾乎都是每年台灣春節檔最受矚目的巨作,即便周潤發、周星馳、劉德華等後繼的票房紅星輩出,成龍也依然穩坐華人演藝圈大哥大的寶座,一直到21世紀。

▲自從成為華人影壇大哥大,成龍幾乎每年都會有新片在春節推出,持續稱霸到21世紀。(圖/摘自IMDb)

我是廣告 請繼續往下閱讀

李小龍小時候已經當過粵語片童星,留學美國之後在當地再度進入演藝圈,由於當時歐美的生態,李小龍在白人當家的環境中有志難伸,因此回到香港,在和邵氏談合作不果的情況下,轉而與當年新興的嘉禾攜手,拍了動作電影《唐山大兄》。民國60年(1971)的10月底在香港上映後,驚破票房新紀錄,當年華人影片在港能賣破150萬港幣已經很風光,《唐山大兄》賣了近320萬港幣,是超級轟動的佳績,李小龍立刻在香港影壇變成無人可及的天王巨星,馬上就再為嘉禾拍了乘勝追擊的《精武門》,票房飆到440萬港幣。

《精武門》在台灣也轟動無比,打響李小龍的名號,因此他的下一部片《猛龍過江》,香港排在跨年檔期,台灣自然就是接下來的春節黃金檔上映。只不過李小龍太紅,另一家片商在此時把台灣觀眾始終沒能見到的《唐山大兄》也排出來上春節,形成「李小龍打李小龍」的大戰。

《龍爭虎鬥》曾有抵制風波 狄龍翻紅成為古龍大俠銀幕代言人

李小龍生前留下最後一部完整的作品《龍爭虎鬥》,票房將掀起何等狂潮,片商都心知肚明。也因此這部片雖是美國華納和香港嘉禾合作,嘉禾想以國語配音版引進台灣用國片的資格上映,其他國片商全力抵制,堅稱這是華納的電影,因為國片和外片的上映戲院家數,前者向來多過後者,後者有一定的限制,若是《龍爭虎鬥》用國片的資格引進,其他國片恐怕找不太到戲院能上映,根本甭想生存。

在抵制聲之下,嘉禾只好退讓,宣告以外片身分登台,片名也因為曾經有外片叫《龍爭虎鬥》改成了《新龍爭虎鬥》。不過戲院家數就算比其他國片少了很多,《新龍爭虎鬥》依舊是當年台灣春節檔票房冠軍,照樣大熱賣。

這些武俠片在台灣的票房比香港還高出不少,邵氏光為了台灣的收益,不管香港觀眾是否接受,都擺明了一定繼續拍下去,因此「楚原+古龍+狄龍」鐵三角武俠片,連續好幾年登上台灣春節檔,締造另一波的賣座高潮,直到1980年代才慢慢退燒。

從張徹的武打片,到李小龍的打鬥片,一直到狄龍主演的古龍武俠片,大俠們常常都是正氣凜然,或是有著悲憤的冤仇要報,到最後可能也為了自己的理念而犧牲,尤其張徹的影片常都以英雄死傷殆盡作收,在充滿歡樂氣氛的春節,實在感覺太沉重。市場開始需求更新一種的銀幕英雄,成龍就此脫穎而出。

《師弟出馬》在台灣春節檔締造冠軍票房,使得成龍電影在接下來的20年幾乎都是每年台灣春節檔最受矚目的巨作,即便周潤發、周星馳、劉德華等後繼的票房紅星輩出,成龍也依然穩坐華人演藝圈大哥大的寶座,一直到21世紀。