1950年代的台北外雙溪,有一間常飄著茶香的老宅,屋裡時常坐著兩位白髮長者,邊喝茶邊聊詩書畫論,有時甚至聊到天亮。一位是政治界的重量人物張群,另一位是畫壇傳奇張大千。他們沒什麼血緣關係,卻在戰火與遷徙中,成為彼此最信任的朋友。

張群是民國時期的重要政要,曾任上海市長、外交部長、行政院長與總統府資政,一生經歷清末、北洋、抗戰到遷台,地位顯赫。但相比政治上的鋒芒,他私下其實是位熱愛書畫、通詩懂畫的文化人,也因此與張大千建立起深厚情誼。

這段超過半世紀的交情,始於1930年代的重慶。當時還在政壇打拚的張群,參加一場宴會,第一次見到年輕的張大千。兩人一見如故,興趣相投,從此成為莫逆之交,這段情誼也陪著他們一起走過大時代的跌宕。

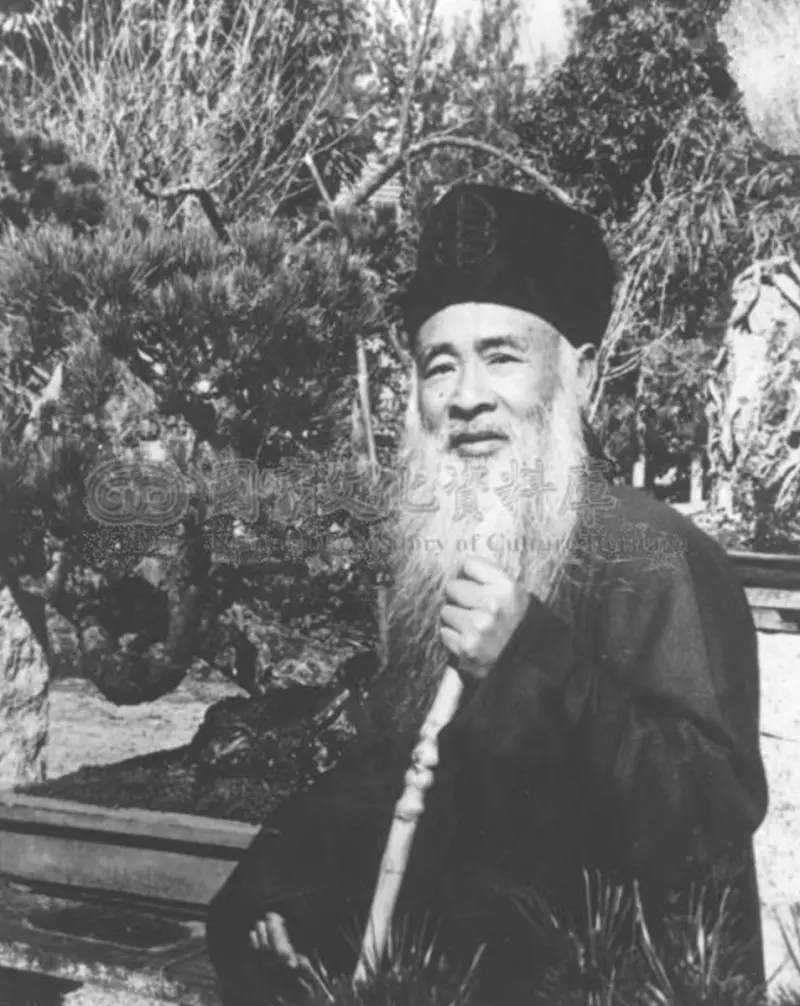

▲曾任行政院長、上海市長的國民黨大老張群,是畫家張大千一生最重要的知己。(圖/取自維基百科)

晚年兩人時常在摩耶精舍小聚,喝茶、寫字、唱和詩詞。1978年張大千離台赴美,留下詩句「老來多病思田園,只恐葉落不歸根」,此後雖有通信,但沒再見過面。1983年,張大千病逝台北,張群親自到場送別。當年他已94歲,站在靈前落淚不止,揮毫寫下「大風堂前雲漸遠,惟有丹青留世間」作為挽聯,送走這位最熟悉的老朋友。

如今在國立故宮博物院張大千紀念館中,仍能見到兩人過往互贈的詩畫與書札,靜靜訴說著那段穿越時代的深厚情誼。那些字跡與筆觸不只是藝術品,更像是一段段留存在紙上的對話,把一段真摯友情,悄悄留給後人慢慢讀懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這段超過半世紀的交情,始於1930年代的重慶。當時還在政壇打拚的張群,參加一場宴會,第一次見到年輕的張大千。兩人一見如故,興趣相投,從此成為莫逆之交,這段情誼也陪著他們一起走過大時代的跌宕。

晚年兩人時常在摩耶精舍小聚,喝茶、寫字、唱和詩詞。1978年張大千離台赴美,留下詩句「老來多病思田園,只恐葉落不歸根」,此後雖有通信,但沒再見過面。1983年,張大千病逝台北,張群親自到場送別。當年他已94歲,站在靈前落淚不止,揮毫寫下「大風堂前雲漸遠,惟有丹青留世間」作為挽聯,送走這位最熟悉的老朋友。

如今在國立故宮博物院張大千紀念館中,仍能見到兩人過往互贈的詩畫與書札,靜靜訴說著那段穿越時代的深厚情誼。那些字跡與筆觸不只是藝術品,更像是一段段留存在紙上的對話,把一段真摯友情,悄悄留給後人慢慢讀懂。