今年首號颱風究竟會不會生成?是近期台灣天氣的一大焦點,前中央氣象局局長鄭明典指出,南海季風槽內目前沒有「對應的強對流」,但卻有西南季風支持,雲系雖然有在旋轉,但又不明顯,因此「蝴蝶颱風」的發展動態還需要時間觀察,在這之前,台灣應先留意午後雷雨,以及濕悶的天氣。

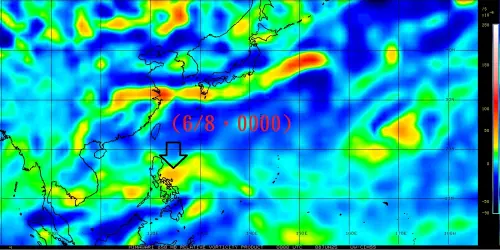

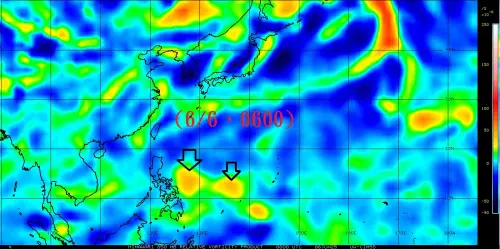

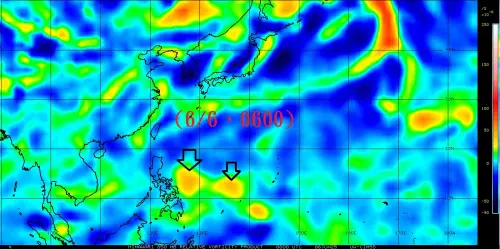

鄭明典表示,「渦度」是氣象學上最常用的分析量,可以視為「流體旋特徵」的量化描述,2天前在南海、菲律賓一帶就處於低氣壓,附近有2個相對明顯的「正渦度中心」,因此不少預測模式反映出兩個熱帶氣旋發展。但是在觀測資料比對中,當時那兩個正渦度區對流很零散,垂直風切也大,實際觀測並不支持模式的預測。

▲南海、菲律賓一帶在2天前,出現2個相對明顯的「正渦度中心」。(圖/鄭明典臉書)

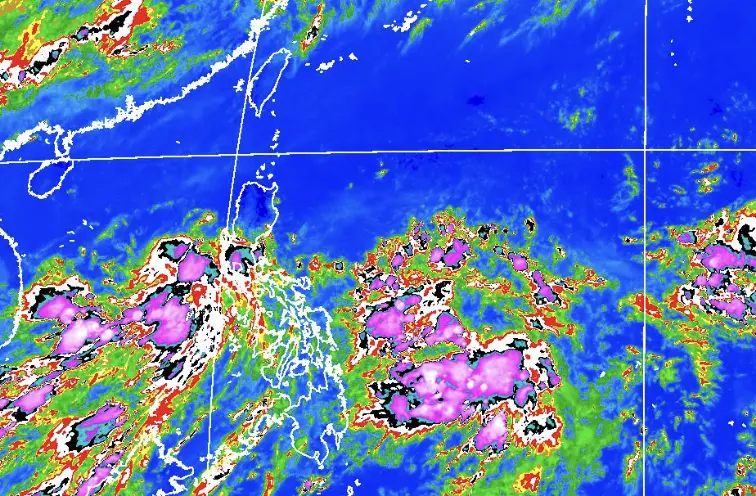

而臺灣大學大氣科學博士林得恩也補充,南海至菲律賓附近海域的季風低壓槽內,擾動爭相吸收能量、爭取資源,不管最終會不會有颱風出現,只要擾動在南海停留時間長,它就會擔任提供台灣充沛水氣的角色,並導致降雨顯著、集中,特別是在週四至週六(6/12至6/14)這段期間。

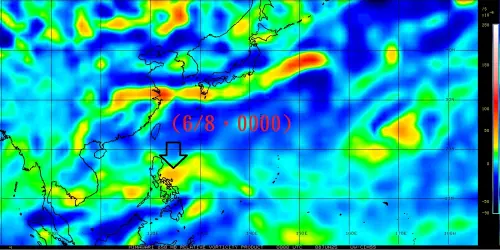

▲今(8)日季風槽內只剩下一個獨大的正渦度區,發展情況不上不下。(圖/鄭明典臉書)

我是廣告 請繼續往下閱讀

而臺灣大學大氣科學博士林得恩也補充,南海至菲律賓附近海域的季風低壓槽內,擾動爭相吸收能量、爭取資源,不管最終會不會有颱風出現,只要擾動在南海停留時間長,它就會擔任提供台灣充沛水氣的角色,並導致降雨顯著、集中,特別是在週四至週六(6/12至6/14)這段期間。