我的妥協不是妥協!種族困境下的黑人女性

2020 年,美國總統大選打得膠著激烈。目前,川普政府已準備好啟動交接程序,若拜登順利入主白宮,賀錦麗將成為美國史上第一位亞非裔女性副總統!中研院歐美研究所黃文齡副研究員提到,種族歧視是十九世紀以來非裔美國人的日常,她從性別角度切入,挖掘 1920-50 年代黑人女性身處種族、性別的雙重困境下,如何擺盪在妥協與反抗之間,發展出與體制搏鬥的權宜策略。

膚色+性別 黑人女性的雙重挑戰

「在處理社會中根深蒂固的種族和歧視問題時,我們必須要有耐心,……而不是在種族矛盾無法全面解決時,就灰心喪氣和放棄。」美國前總統歐巴馬曾這麼說道。

2008 年,他成為美國歷史上首任的黑人總統,但實際上國內種族衝突並未減少。2020 年初的「佛洛伊德事件」(George Perry Floyd Jr.)更讓「黑人的命也是命」 運動(Black Lives Matter, BLM)再次延燒。

▲1896 年美國最高法院在「普萊西控訴佛格森案」(Pless v. Ferguson)中判決,「隔離但平等」並沒有違背《美國憲法》第十四條修正案後,確立種族隔離合法化。圖為被標上「colored」供黑人使用的飲水機。(圖/研之有物)

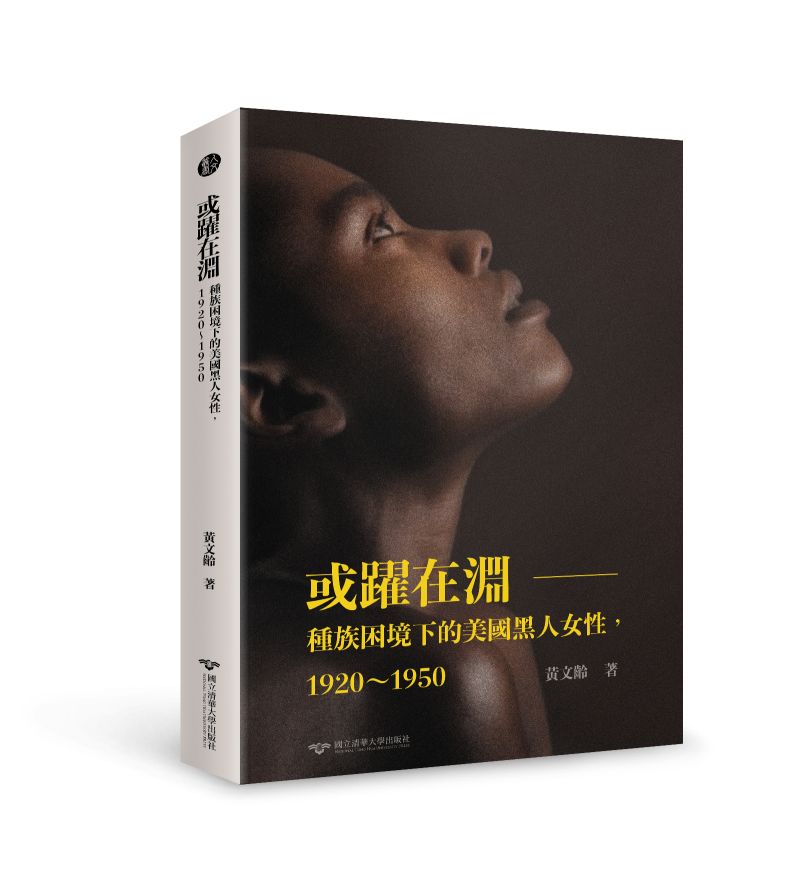

▲黃文齡特別爬梳 1920-50 年代的歷史,相較於過往學者偏重的高衝突性事件,在《或躍在淵——種族困境下的美國黑人女性,1920–1950》中,更偏重剖析黑人女性如何在妥協與反抗兩極之間迂迴調整,謹慎掌握機會,務實地累積能量、達成目標。(圖/研之有物)

二十世紀初,第一波婦女運動如火如荼展開,爭取女性投票權之際,黑人女性瑪莉‧貝舒已主張世界有色人種必須彼此合作,並鼓勵黑人女性積極參與政治。

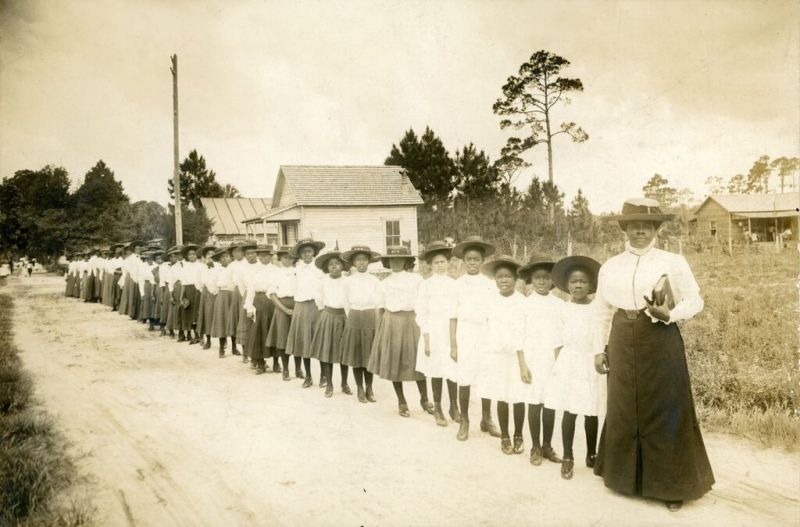

瑪莉‧貝舒在 1875 年出生,她從小就對教育很有興趣,下課後常常在家擔任小老師,講課給失學的兄弟姊妹和鄰居聽。1904 年,30 歲的貝舒在佛羅里達州成立「德通納黑人女子語文與職業訓練學校」(Daytina Literary and Industrial Training School for Negro Girls)。當時這裡幾乎只有白人能上學,讓貝舒決定為黑人女孩辦校,一開始的學生只有五名小女孩和她的兒子。

後來,學校越來越成熟,還進一步爭取到白人社會贊助,成為當地第一所四年制的黑人學校。在跨種族合作下,短短十幾年間培養了無數黑人完成高中教育。對貝舒來說,

在黑人不如白人、黑人女性不如白人女性的情況下,只有為黑人女性爭取平等的受教權,才有追求種族與性別平等的可能。

貝舒深知,種族不平等根植於社會制度結構,不可能只憑個別黑人的優秀,就能扭轉所有人對「黑皮膚」的歧視壓迫。

她一方面在體制內增加黑人的教育機會,跨種族合作;另一方面透過歷史教學,她也積極挑戰主流白人優越的文化,重建黑人對自己歷史、社群的認同與榮耀。

為了爭取募款,貝舒四處演講宣揚理念,邀請白人到校參觀。同時,她也把所有款項一筆筆清楚記錄,打造符合主流期待的清廉形象。課程設計上,既安排技職訓練,滿足贊助者對黑人教育的定位;但貝舒也堅持納入通識教育,讓黑人接受和白人一樣的課程。

羅斯福總統(Franklin Roosevelt)任內,貝舒參與了「新政」(New Deal)中與種族相關的的事務,舉薦黑人進入政府部門工作,讓他們有機會實際參與政治活動。由於經常出國,她又發現歐洲也存在種族問題,因此極力推動跨國際合作,將美國國內種族議題與國際有色人種貧窮、弱勢議題接軌。

在保守與激進兩端,貝舒打出一手務實而彈性的牌。「讀到她的故事會非常震撼,十九世紀末、二十世紀初這樣一位女性,有這種眼界、高度真的是超前部署!」黃文齡說。

▲瑪莉‧貝舒除了是優秀的教育家,也是社會運動者,更被列為美國最偉大的女性之一。她擔任「黑人女性全國聯盟」董事會主席時,積極參與公共事務,後來被舉薦投入羅斯福總統「新政」,發揮實質影響力。(圖/研之有物)

相較於父母皆為奴隸身分的貝舒,被稱為「民權運動老祖母」的瑪莉.泰瑞爾就幸運得多,可以說是含著金湯匙出生!

瑪莉.泰瑞爾於 1863 年出生田納西州孟菲斯市(Memphis,Tennessee)。泰瑞爾的父親是南方第一位黑人百萬富翁,因為 1970 年代南方嚴重的黃熱病(Yellow Fever)疫情,許多白人因此離開,留下大片土地,讓他有機會藉由房地產事業致富。泰瑞爾在優渥家庭培養下,精通多國語言,十九世紀末就到歐洲各國遊學兩年。

雖然具有高社會階級,但膚色仍讓泰瑞爾飽受歧視。像她這樣衣著、談吐、知識水平良好的中上階層,都會因膚色遭到嘲笑羞辱,更何況那些貧窮的黑人啊!

整個二十世紀上半,泰瑞爾活躍於黑人女性社團組織,成為知名黑人民權人士,而這卻是與丈夫羅伯特‧泰瑞爾(Robert Heberton Terrell)的鼓勵與支持有密切關係。他是哈佛大學法學院第一個黑人,也是華盛頓州極為稀罕的黑人法官。

泰瑞爾為了讓先生獲得當時黑人領袖布克‧華辛頓(Booker T.Washinton)的支持,她全力扮演賢內助,事事以丈夫為重,堅信「身為一個妻子,不可因為自己的言行而阻礙丈夫的前途」。

由於顧及丈夫的事業發展,泰瑞爾在個人權益被打壓時隱忍低調;然而一旦遇上種族議題,特別是關係百年大計的教育問題,她則挺身而出、據理力爭!她參與的「全國有色人種協進會」(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP)抨擊政府的種族政策,與華辛頓的妥協立場不同,華辛頓因而私下向泰瑞爾先生抱怨,要他管好太太。不過,泰瑞爾先生沒有這麼做,反而積極鼓勵太太不要退縮,因為這些都是為了黑人種族權益奮戰,並未挑戰丈夫的男性氣概與顏面。

可以說,泰瑞爾婚後成功踏出傳統家庭領域,全是為了爭取「黑人種族權益」,而非為了「黑人女性權益」。

▲1960 年代以前美國普遍存在隔離制度,泰瑞爾發動多項反制行動,例如出錢包下音樂廳,只讓黑人入場;當飯店拒絕黑人入住,租下整間飯店提供黑人使用。一直到 80 歲,泰瑞爾仍持續參與抗爭,糾察公共場所的隔離歧視措施。(圖/研之有物)

貝舒與泰瑞爾都是為了黑人權益而戰,但如何完成,兩人卻是站在截然不同的光譜上。

貝舒主張,黑人女性應該勇於走出家庭、參與公共事務,從國家體制改善黑人的集體處境;但泰瑞爾則深知白人社會對女性的規範,因此認為黑人女性首要之責是成為好媽媽、好太太,讓黑人家庭更上軌道。黑人女性也應該努力成為更好的女人,優雅、禮貌、有教養(如同白人女性一樣),樹立良好的種族形象。

為何會有這樣的差異?黃文齡認為須加入「階級」因素分析。

貝舒來自奴隸家庭,屬於出身低微但擁有專業能力的中產階級,她重視普羅黑人的權益,相信要為他們創造更多機會,才有改善種族形象可能。泰瑞爾出身優渥,代表了淺膚色(mulatto)、中上階級的黑人女性,為了避免被牽累,主張提昇低社會階級女性,教導她們正確的行為規範。因為加諸於任何一個黑人女性的指責,都會被套用在所有黑人女性身上。

為黑人而戰 黑人女性必須更像白人眼中的好女人

當時,「維多利亞女性特質」(Victorian Womanhood)是 1920 年代主流社會的理想女性要求,操持家庭、維持美貌、遵守道德、相夫教子。

黃文齡分析,黑人女性往往囿限在白人社會所謂的「好女人」陰影下,以此做為行為規範準則。但儘管如此,對黑人社會而言,種族壓迫甚於性別不平等,因此種族議題往往比性別議題更優先,也讓許多黑人男性願意合作。

例如,當泰瑞爾對公開演說邀約感到猶豫時,經常獲得丈夫的鼓勵,敦促她要為黑人社群努力。也正是在種族發展的優先考量下,羅伯特願意進入私領域分擔家務、照顧女兒,好讓妻子能在公領域活躍發聲。換言之,

黑人女性要成為白人社會認可的「好女人」,黑色皮膚是揮之不去的負擔。但對於黑人女性要爭取跨入公領域議題,種族因素卻是加分助力的關鍵。

順勢而為 機會留給準備好的人!

黃文齡認為正是在這種多重矛盾中,可以看出她們的彈性策略。

妥協與反抗是天平的兩端,種族、性別都是居間的砝碼,影響黑人女性如何運用妥協、反抗,或者相互為用的程度。無論採取何種方法,都反映出她們是在判讀當下情況後,順勢而為,選擇最有利的方式,破除阻力,達到既定的目標。

從歷史發展來看,「順勢而為」確實是最有利的策略,貝舒與泰瑞爾都是好例子。

黃文齡說:「蹲好、準備好,機會一來就能把握!1920 年代她們已經做到了,這是最讓我敬佩的特質。」

▲1955 年,羅莎‧帕克絲(Rosa Louise McCauley Parks)拒絕讓位給白人而被逮,引發「抵制公車運動」。事件發生在週四,週五已印好 5 萬份傳單、安排接駁車,可見這是民權組織籌備縝密的行動,條件俱備、順勢而起。圖為收藏於博物館的第 2857 公車。(圖/研之有物)

研究 1920-50 年代,就是希望看到那段漫長的歷程如何演變、累積能量,以及許多黑人女性的沉潛付出,看似保守,實則重要。

從歷史回望今日,2020 年的「佛洛伊德事件」一度演變成全城暴動。她觀察,2016 年美國總統大選後,美國社會的極化,讓敏感議題更被激化,撕裂也越發嚴重。黑人抗爭活動若走向失序,將可能讓議題失焦,無法產生共鳴。

接下來,種族衝突是否可能越來越棘手?黃文齡認為值得繼續觀察,「從歷史的角度來看,種族議題是結構性問題,很難一時解決。空喊公平沒有用,必須從經濟、工作權、教育權全面落實,特別是公平的教育資源與機會,或許才是根本之道。」

原文授權轉載自「研之有物」:

美國出現首位亞非裔女性副總統!在妥協與反抗之間,黑人女性如何抗爭?

我是廣告 請繼續往下閱讀

膚色+性別 黑人女性的雙重挑戰

「在處理社會中根深蒂固的種族和歧視問題時,我們必須要有耐心,……而不是在種族矛盾無法全面解決時,就灰心喪氣和放棄。」美國前總統歐巴馬曾這麼說道。

2008 年,他成為美國歷史上首任的黑人總統,但實際上國內種族衝突並未減少。2020 年初的「佛洛伊德事件」(George Perry Floyd Jr.)更讓「黑人的命也是命」 運動(Black Lives Matter, BLM)再次延燒。

她們透過各種民間社團組織,如「黑人女性全國聯盟」 (National Association of Colored Women’s Clubs)、「黑人女性全國聯合會」(National Council of Negro Women)、「黑人生活與歷史研習協會」(Association for the Study of Negro Life and History) 等,以不同於男性的多元方式,改善種族困境。

1920-50 年代,黑人女性投入爭取種族權益的過程,事實上也一併提昇黑人女性地位,同時改善種族與性別弱勢處境。瑪莉‧貝舒 (Mary McLeod Bethune,1875-1955)、瑪莉‧泰瑞爾 (Mary Church Terrell,1863-1954)便是兩個重要代表。

二十世紀初,第一波婦女運動如火如荼展開,爭取女性投票權之際,黑人女性瑪莉‧貝舒已主張世界有色人種必須彼此合作,並鼓勵黑人女性積極參與政治。

瑪莉‧貝舒在 1875 年出生,她從小就對教育很有興趣,下課後常常在家擔任小老師,講課給失學的兄弟姊妹和鄰居聽。1904 年,30 歲的貝舒在佛羅里達州成立「德通納黑人女子語文與職業訓練學校」(Daytina Literary and Industrial Training School for Negro Girls)。當時這裡幾乎只有白人能上學,讓貝舒決定為黑人女孩辦校,一開始的學生只有五名小女孩和她的兒子。

後來,學校越來越成熟,還進一步爭取到白人社會贊助,成為當地第一所四年制的黑人學校。在跨種族合作下,短短十幾年間培養了無數黑人完成高中教育。對貝舒來說,

在黑人不如白人、黑人女性不如白人女性的情況下,只有為黑人女性爭取平等的受教權,才有追求種族與性別平等的可能。

貝舒深知,種族不平等根植於社會制度結構,不可能只憑個別黑人的優秀,就能扭轉所有人對「黑皮膚」的歧視壓迫。

她一方面在體制內增加黑人的教育機會,跨種族合作;另一方面透過歷史教學,她也積極挑戰主流白人優越的文化,重建黑人對自己歷史、社群的認同與榮耀。

為了爭取募款,貝舒四處演講宣揚理念,邀請白人到校參觀。同時,她也把所有款項一筆筆清楚記錄,打造符合主流期待的清廉形象。課程設計上,既安排技職訓練,滿足贊助者對黑人教育的定位;但貝舒也堅持納入通識教育,讓黑人接受和白人一樣的課程。

羅斯福總統(Franklin Roosevelt)任內,貝舒參與了「新政」(New Deal)中與種族相關的的事務,舉薦黑人進入政府部門工作,讓他們有機會實際參與政治活動。由於經常出國,她又發現歐洲也存在種族問題,因此極力推動跨國際合作,將美國國內種族議題與國際有色人種貧窮、弱勢議題接軌。

在保守與激進兩端,貝舒打出一手務實而彈性的牌。「讀到她的故事會非常震撼,十九世紀末、二十世紀初這樣一位女性,有這種眼界、高度真的是超前部署!」黃文齡說。

相較於父母皆為奴隸身分的貝舒,被稱為「民權運動老祖母」的瑪莉.泰瑞爾就幸運得多,可以說是含著金湯匙出生!

瑪莉.泰瑞爾於 1863 年出生田納西州孟菲斯市(Memphis,Tennessee)。泰瑞爾的父親是南方第一位黑人百萬富翁,因為 1970 年代南方嚴重的黃熱病(Yellow Fever)疫情,許多白人因此離開,留下大片土地,讓他有機會藉由房地產事業致富。泰瑞爾在優渥家庭培養下,精通多國語言,十九世紀末就到歐洲各國遊學兩年。

雖然具有高社會階級,但膚色仍讓泰瑞爾飽受歧視。像她這樣衣著、談吐、知識水平良好的中上階層,都會因膚色遭到嘲笑羞辱,更何況那些貧窮的黑人啊!

整個二十世紀上半,泰瑞爾活躍於黑人女性社團組織,成為知名黑人民權人士,而這卻是與丈夫羅伯特‧泰瑞爾(Robert Heberton Terrell)的鼓勵與支持有密切關係。他是哈佛大學法學院第一個黑人,也是華盛頓州極為稀罕的黑人法官。

泰瑞爾為了讓先生獲得當時黑人領袖布克‧華辛頓(Booker T.Washinton)的支持,她全力扮演賢內助,事事以丈夫為重,堅信「身為一個妻子,不可因為自己的言行而阻礙丈夫的前途」。

由於顧及丈夫的事業發展,泰瑞爾在個人權益被打壓時隱忍低調;然而一旦遇上種族議題,特別是關係百年大計的教育問題,她則挺身而出、據理力爭!她參與的「全國有色人種協進會」(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP)抨擊政府的種族政策,與華辛頓的妥協立場不同,華辛頓因而私下向泰瑞爾先生抱怨,要他管好太太。不過,泰瑞爾先生沒有這麼做,反而積極鼓勵太太不要退縮,因為這些都是為了黑人種族權益奮戰,並未挑戰丈夫的男性氣概與顏面。

可以說,泰瑞爾婚後成功踏出傳統家庭領域,全是為了爭取「黑人種族權益」,而非為了「黑人女性權益」。

貝舒與泰瑞爾都是為了黑人權益而戰,但如何完成,兩人卻是站在截然不同的光譜上。

貝舒主張,黑人女性應該勇於走出家庭、參與公共事務,從國家體制改善黑人的集體處境;但泰瑞爾則深知白人社會對女性的規範,因此認為黑人女性首要之責是成為好媽媽、好太太,讓黑人家庭更上軌道。黑人女性也應該努力成為更好的女人,優雅、禮貌、有教養(如同白人女性一樣),樹立良好的種族形象。

為何會有這樣的差異?黃文齡認為須加入「階級」因素分析。

貝舒來自奴隸家庭,屬於出身低微但擁有專業能力的中產階級,她重視普羅黑人的權益,相信要為他們創造更多機會,才有改善種族形象可能。泰瑞爾出身優渥,代表了淺膚色(mulatto)、中上階級的黑人女性,為了避免被牽累,主張提昇低社會階級女性,教導她們正確的行為規範。因為加諸於任何一個黑人女性的指責,都會被套用在所有黑人女性身上。

為黑人而戰 黑人女性必須更像白人眼中的好女人

當時,「維多利亞女性特質」(Victorian Womanhood)是 1920 年代主流社會的理想女性要求,操持家庭、維持美貌、遵守道德、相夫教子。

黃文齡分析,黑人女性往往囿限在白人社會所謂的「好女人」陰影下,以此做為行為規範準則。但儘管如此,對黑人社會而言,種族壓迫甚於性別不平等,因此種族議題往往比性別議題更優先,也讓許多黑人男性願意合作。

例如,當泰瑞爾對公開演說邀約感到猶豫時,經常獲得丈夫的鼓勵,敦促她要為黑人社群努力。也正是在種族發展的優先考量下,羅伯特願意進入私領域分擔家務、照顧女兒,好讓妻子能在公領域活躍發聲。換言之,

黑人女性要成為白人社會認可的「好女人」,黑色皮膚是揮之不去的負擔。但對於黑人女性要爭取跨入公領域議題,種族因素卻是加分助力的關鍵。

順勢而為 機會留給準備好的人!

黃文齡認為正是在這種多重矛盾中,可以看出她們的彈性策略。

妥協與反抗是天平的兩端,種族、性別都是居間的砝碼,影響黑人女性如何運用妥協、反抗,或者相互為用的程度。無論採取何種方法,都反映出她們是在判讀當下情況後,順勢而為,選擇最有利的方式,破除阻力,達到既定的目標。

從歷史發展來看,「順勢而為」確實是最有利的策略,貝舒與泰瑞爾都是好例子。

黃文齡說:「蹲好、準備好,機會一來就能把握!1920 年代她們已經做到了,這是最讓我敬佩的特質。」

研究 1920-50 年代,就是希望看到那段漫長的歷程如何演變、累積能量,以及許多黑人女性的沉潛付出,看似保守,實則重要。

從歷史回望今日,2020 年的「佛洛伊德事件」一度演變成全城暴動。她觀察,2016 年美國總統大選後,美國社會的極化,讓敏感議題更被激化,撕裂也越發嚴重。黑人抗爭活動若走向失序,將可能讓議題失焦,無法產生共鳴。

接下來,種族衝突是否可能越來越棘手?黃文齡認為值得繼續觀察,「從歷史的角度來看,種族議題是結構性問題,很難一時解決。空喊公平沒有用,必須從經濟、工作權、教育權全面落實,特別是公平的教育資源與機會,或許才是根本之道。」

原文授權轉載自「研之有物」:

美國出現首位亞非裔女性副總統!在妥協與反抗之間,黑人女性如何抗爭?