台灣生育率位居全球後段班,少子化問題已經成為國安議題,衛福部國民健康署與台灣生殖醫學會、中華民國生育醫學會共同發表國內首份不孕症夫妻調查,發現台灣夫妻從備孕、診斷不孕、接受生殖治療到成功懷孕,平均得花上6.1年的時間,光從備孕到診斷不孕就花了2.9年,就已經超出世界衛生組織(WHO)定義的1年不孕標準判定將近2倍的時間,想要嘗試備孕的夫妻,40%仰賴中醫調養,甚至有34%前往廟宇、道觀、教會祈求懷孕,更寧願相信傳統信仰求子物品,甚至有26%嘗試特定輔助生育的做愛姿勢,但實際求助生殖醫學的人只有16%,比率低的超乎想像,顯見國人輕忽不孕問題且存在拖延傾向。

這份調查共收集201份問卷,受訪對象為20到45歲經診斷有不孕的民眾。根據WHO標準,超過35歲、無避孕超過1年,或是35歲以下、無避孕超過半年都沒懷孕的狀況,就可判定為不孕症。台灣生殖醫學會秘書長何信頤表示,國人在診對不孕之前,平均花費2.9年嘗試自然懷孕,確診不孕之後,仍花費1.7年嘗試自然懷孕且未積極接受生殖治療,等到實際接受治療後又要花1.5年才能成功受孕,整體來說平均得花6.1年的時間才能求得一個孩子。

進一步分析國人拖延接受不孕治療有三大主因,首先是對「自然懷孕率的極度高估」,其次是「對自身看不見的生殖能力的過度自信」與「對求助生殖醫學的優先次序的誤解」。中華民國生育醫學會理事長張帆表示,如今國人初婚年齡已延後到30歲,且男女性的生殖機能隨年齡往下降是不可逆的事實,但超過9成的人認為只要身體好生殖能力就會好,其實是很嚴重的錯誤觀念。

張帆表示,很多人對自然懷孕機率極度高估,實際上30歲之後精卵的品質就雙雙走跌,即便進行人工生殖,30歲懷孕率勝下30~35%,活產率有25~30%,超過40歲再開使人工生殖治療,懷孕率更低到只剩15~20%,活產率也只有10~15%,且成功率逐年下降。何信頤更戳破民眾對於年齡與自然懷孕率的極度美好想像,「以30歲健康女性來說,每月自然懷孕率剩20%,到了40歲僅剩5%!」

張帆醫師分享,臨床上常見夫妻是要到完全認知不可能自然懷孕時,才要求助生殖醫學,其實都太晚了。即便採用生殖技術,40歲後的人工受孕與試管嬰兒的成功率,也僅有30歲時的1/2,對於自然懷孕率的錯誤認知恐造成夫妻在求子行動方針的誤判,也錯失求助生殖醫學幫助夫妻雙方提高懷孕率的最佳良機。「生理機能不可逆,一旦年過30,更要對懷孕率有正確的認知,不拖延開始科學求子計畫。」

▲國健署提醒,不孕夫妻要把握「2要2不」原則就能免走冤枉路,科學備孕讓求子之路更精準有效率。(圖/主辦單位提供)

而民眾常見的備孕方式,例如調整生活作息(72%)、中醫調養(39%)、拜拜(34%),以及金鏟子等傳統信仰求子物品(27%)相比,僅16%備孕民眾會尋求專業生殖醫學協助。此外,調查也發現,許多夫妻在被診斷不孕症之前,平均花了1.2年嘗試民俗療法。何信頤強調,造成不孕症的危險因子,諸如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙、精卵品質問題等,都不是非醫學手段可以解決的,在未能掌握自身生殖狀況前,就埋頭備孕恐耗費無謂的精力與寶貴的、隨年齡下滑的懷孕率資本。

調查也顯示,超過半數不孕夫妻表示,希望診斷不孕症前能多了解有關不孕的知識;而回首來時路,不孕夫妻認為,越早知道越好的生殖知識前三名,分別是年齡與試管嬰兒成功率、女性一生卵子數量固定且品質數量會隨年齡下滑,以及年齡是生育關鍵因素。顯見不孕症夫妻對於「拖延」求助生殖醫學普遍存在懊悔心情。

國健署呼籲民眾,只要人生藍圖中有成家求子計畫者,伴侶與夫妻雙方在育齡知識與求子備孕上務必及早掌握「2要2不」,就有機會喜獲麟兒。包括「要及早」:有規律未避孕的性行為,在一年內無法懷孕即為不孕,及早求助生殖醫學不會錯。「要科學」:科學備孕為首要,婚前婚後都應先透過醫學檢查手段掌握看不見的生殖狀況。「不拖延」:年齡與時間流失不可逆,勿作為備孕籌碼,不拖延就是最好的求子計畫。「不放棄」:不孕症不等於不能懷孕,只是不容易孕,應善用生殖醫學幫助自身提高懷孕率。

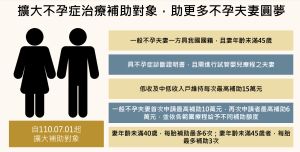

此外,國健署署長吳昭軍表示,從去年7月1日起,政府也擴大不孕症治療(試管嬰兒)補助對象,一般不孕夫妻一方具有我國國籍、且妻子年齡未滿45歲,具不孕症診斷證明書,且需進行試管嬰兒療程的夫妻,首次申請最高補助10萬元,再次申請補最高補助6萬元,並一個範圍療程給予不同補助額度。而妻子年齡未滿40歲,每胎補助最多6次,40到45歲每胎最多補助3次,民眾可多加利用。

▲國健署從去年7/1擴大不孕症治療補助對象,幫助更多夫妻一圓求子夢。(圖/國健署提供)

我是廣告 請繼續往下閱讀

進一步分析國人拖延接受不孕治療有三大主因,首先是對「自然懷孕率的極度高估」,其次是「對自身看不見的生殖能力的過度自信」與「對求助生殖醫學的優先次序的誤解」。中華民國生育醫學會理事長張帆表示,如今國人初婚年齡已延後到30歲,且男女性的生殖機能隨年齡往下降是不可逆的事實,但超過9成的人認為只要身體好生殖能力就會好,其實是很嚴重的錯誤觀念。

張帆表示,很多人對自然懷孕機率極度高估,實際上30歲之後精卵的品質就雙雙走跌,即便進行人工生殖,30歲懷孕率勝下30~35%,活產率有25~30%,超過40歲再開使人工生殖治療,懷孕率更低到只剩15~20%,活產率也只有10~15%,且成功率逐年下降。何信頤更戳破民眾對於年齡與自然懷孕率的極度美好想像,「以30歲健康女性來說,每月自然懷孕率剩20%,到了40歲僅剩5%!」

張帆醫師分享,臨床上常見夫妻是要到完全認知不可能自然懷孕時,才要求助生殖醫學,其實都太晚了。即便採用生殖技術,40歲後的人工受孕與試管嬰兒的成功率,也僅有30歲時的1/2,對於自然懷孕率的錯誤認知恐造成夫妻在求子行動方針的誤判,也錯失求助生殖醫學幫助夫妻雙方提高懷孕率的最佳良機。「生理機能不可逆,一旦年過30,更要對懷孕率有正確的認知,不拖延開始科學求子計畫。」

而民眾常見的備孕方式,例如調整生活作息(72%)、中醫調養(39%)、拜拜(34%),以及金鏟子等傳統信仰求子物品(27%)相比,僅16%備孕民眾會尋求專業生殖醫學協助。此外,調查也發現,許多夫妻在被診斷不孕症之前,平均花了1.2年嘗試民俗療法。何信頤強調,造成不孕症的危險因子,諸如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙、精卵品質問題等,都不是非醫學手段可以解決的,在未能掌握自身生殖狀況前,就埋頭備孕恐耗費無謂的精力與寶貴的、隨年齡下滑的懷孕率資本。

調查也顯示,超過半數不孕夫妻表示,希望診斷不孕症前能多了解有關不孕的知識;而回首來時路,不孕夫妻認為,越早知道越好的生殖知識前三名,分別是年齡與試管嬰兒成功率、女性一生卵子數量固定且品質數量會隨年齡下滑,以及年齡是生育關鍵因素。顯見不孕症夫妻對於「拖延」求助生殖醫學普遍存在懊悔心情。

國健署呼籲民眾,只要人生藍圖中有成家求子計畫者,伴侶與夫妻雙方在育齡知識與求子備孕上務必及早掌握「2要2不」,就有機會喜獲麟兒。包括「要及早」:有規律未避孕的性行為,在一年內無法懷孕即為不孕,及早求助生殖醫學不會錯。「要科學」:科學備孕為首要,婚前婚後都應先透過醫學檢查手段掌握看不見的生殖狀況。「不拖延」:年齡與時間流失不可逆,勿作為備孕籌碼,不拖延就是最好的求子計畫。「不放棄」:不孕症不等於不能懷孕,只是不容易孕,應善用生殖醫學幫助自身提高懷孕率。

此外,國健署署長吳昭軍表示,從去年7月1日起,政府也擴大不孕症治療(試管嬰兒)補助對象,一般不孕夫妻一方具有我國國籍、且妻子年齡未滿45歲,具不孕症診斷證明書,且需進行試管嬰兒療程的夫妻,首次申請最高補助10萬元,再次申請補最高補助6萬元,並一個範圍療程給予不同補助額度。而妻子年齡未滿40歲,每胎補助最多6次,40到45歲每胎最多補助3次,民眾可多加利用。